己書定番のお題のひとつ。器のお題。実は気をつかって描いてます。

己書のお題は様々です。

普通に筆文字をやってる方でも、己書のお題を見たら、度肝を抜かれるようなお題がたくさんあります。

私もいちばん最初に杉浦正総師範の作品を見た時は、それこそ度肝を抜かれた。

「なんじゃ‼️ この筆文字は‼️」

「なんじゃ‼️この絵は‼️」

その頃は下やんファミリーで毎日散々、筆文字を書いていた頃でフェイスブックの筆文字グループで日本全国の筆文字仲間の作品を見ていた。

それだけ見ている中で、そのどの部類にも当てはまらないような作品ばかりだった。

どうやったら、こんな発想ができるのか⁉️

こういう人のことを、天才と呼ぶのだろう。

その時は凄過ぎるあまり、どん引きし過ぎて己書を習おうとも思わなかった。

次元が違い過ぎて私には無理と思った。

その時は本当にそう思ったのだが、何故か、なってしまった。

己書の師範に。

その理由は、以前のブログに書いてますので、また、見て下さい。

筆文字の中でも、特に己書は絵を普通に描くので、作品数は無限に出来るだろう。

そもそも定期開催の講座という仕組みがほぼほぼ出来ているので、お題の作品がどんどん出来ないと話にならない❗️

そんな中、己書の代表的な、定番のお題作品がいくつかある。

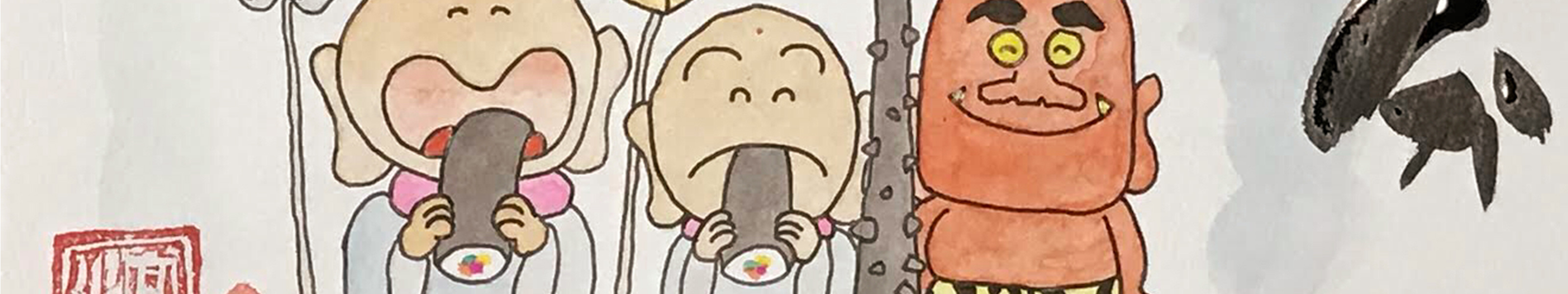

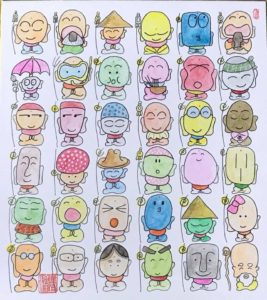

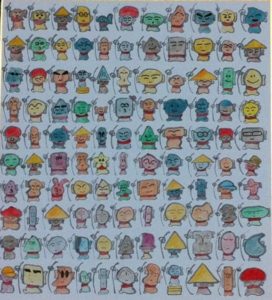

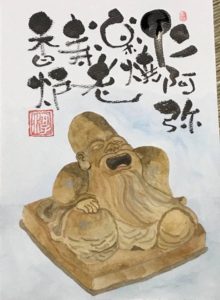

お地蔵さんもそのひとつだが、36体地蔵、100体地蔵なんて、なかなか普通では発想できないような作品。

こんなの描けるの⁉️

大丈夫です🙆♂️

ちゃんと描き方があるので、その説明をしますし、

段階をおって進んでいきますので、この生徒さん、この教室の方々なら大丈夫🙆♂️

という判断をしてお題を選んでますので、基本、描ける生徒さんにしかお出ししません。

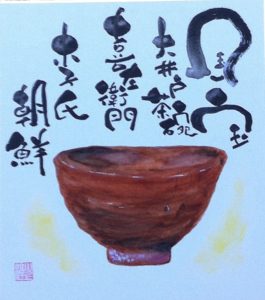

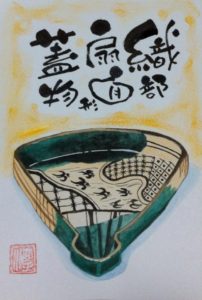

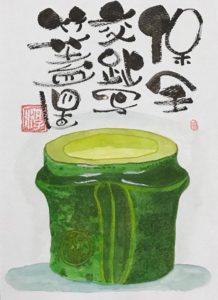

己書の定番のお題の中に『器』があります。

だいたい器をお題にする発想が凄過ぎる。

やはり、杉浦正総師範は天才だ。

世の中どんな事にも規則。

ルールがある。

企業にも、スポーツにも、何かのグループ、コミュニティにも。

己書にも当然ある。

そのひとつが、そのお題の講座を受講しないと勝手に描いてはいけませんよ。

というものである。

なので、そのお題が描きたければ、そのお題の講座を受講する事になる。

当然のルールですが、色々な器のお題を描いていくと、もっと色々な器が描きたくなってくる。

これは私だけではないはずだ‼️

私が器のお題を描く時に注意していることがある。

・杉浦正総師範の作品と類似している器の作品は描かない。

・他の己書師範の作品と類似している器の作品は描かない。

大きく分けるとこの二点だ。

ちなみに小さく分けても、この二点だ。

今や己書師範と呼ばれる先生方は全国に1000人弱。

海外にも5名程おられるらしい。

その先生方が器の作品を描き出したら、とんでもないことになる。

という事は、かなり変わった、奇抜な器を描かないと被ってしまうという事になる。

悪気はなくても、パクり疑惑に発展してしまう。

なので、日頃から杉浦正総師範と全己書師範の先生方の作品をチェックしておかなくてはならない。

また、作品の元になる題材も必要だ。

これは、たまたま家にあったので、ここから多くの作品を描いている。

最初は必要ないし地元の図書館に寄付しようと思っていたら一巻なかったので、仕方なく置いていたのだが、こんなに役に立つとは思ってもみなかった。

という事で、出来る限り、この器は誰も描かないだろう‼️

というくらい変わった器を選んで描いてます。

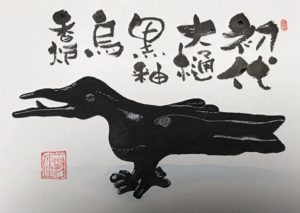

こんな作品です。

現時点では特に何かの指摘を受けた事はないので、大丈夫🙆♂️だと思います。

これからも、器のお題に限らず、

年賀状。

暑中見舞い。

クリスマス。

ハロウィン。

など、他の先生方、また、ネット上でも被らない様、細心の注意をはらって、

お題を描いていきます🙇♂️